L’esprit guerrier, dernier argument des rois

Cet essai sert d’introduction à une série d'articles sur l’histoire, la théorie et la pratique de la guerre à partir de batailles célèbres de l'Antiquité à nos jours.

Par Big Serge, le 1er novembre 2022

Source : https://bigserge.substack.com/p/the-soul-of-battle

Traduit par Salah Lamrani

La guerre est peut-être l’expérience la plus paradoxale de toutes les entreprises humaines. Il est impossible de nier les diverses horreurs du temps de guerre —la mort et les horribles blessures des guerriers ; le traumatisme psychologique qui peut frapper même les vainqueurs ; la destruction du paysage physique, des maisons, des temples et des églises ; la faim et la maladie ; les orphelins et les veuves devenus des réfugiés. La guerre est une tragédie, mais elle conserve un attrait puissant. La guerre est une catastrophe, mais elle est aussi exaltante et fait l’objet d’une intense fascination intellectuelle. Elle est souvent le théâtre des comportements les plus brutaux de l’humanité, mais elle provoque également l’expression la plus pure de nombreuses vertus élevées : le courage, le sacrifice, la force d’âme et l’amour.

Le général confédéré Robert E. Lee (célèbre ou tristement célèbre, selon la personne à qui l’on s’adresse) s’est exprimé à juste titre lors de la bataille de Fredericksburg en déclarant : « Il est bon que la guerre soit trop horrible, sans cela nous l’aimerions trop ».

Dans le contexte de la guerre —qui comprend l’ensemble des efforts politiques et économiques liés au maintien d’un conflit armé— la bataille est une entreprise très particulière. Le combat de masse —la tentative d’utiliser la force armée pour détruire la capacité morale ou physique de l’ennemi à faire la guerre— est une sorte de singularité existentielle, et c’est ce qui le rend profondément séduisant et fascinant. Dans la bataille, toute la vie s’effondre sur elle-même et les parties impliquées —tant les armées dans leur ensemble que les guerriers individuels— s’engagent dans la forme la plus pure de compétition. La bataille est un test inégalable de volonté, de courage et de compétence.

En 1937, un soldat japonais qui se préparait à être déployé a écrit ce qui suit dans son journal :

Chaque nuit, je ne rêve pas de ma maison, ni de ma femme et de mes enfants, mais d’une image de moi sur le champ de bataille. La plus belle chose au monde est la vérité... S’il y a quelque chose de beau dans la guerre, c’est cette « vérité » que seule la guerre peut posséder.

Ce qu’il entendait par cette « vérité », c’était cette expérience unique de singularité existentielle. Dans notre vie quotidienne, l’horizon de l’existence est flou —les soucis de la vie s’interposent entre vous et la possibilité de la mort. Pour le soldat au combat, cependant, cette intrusion est dissoute, et il est à chaque instant confronté à un choix simple, dichotomique, alors que son existence s’effondre dans l’instant : tuer ou être tué, la victoire ou la défaite. Telle est la vérité qui constitue à la fois l’exaltation et la terreur de la bataille —et il n’est pas possible d’y tricher.

Le verdict de la bataille est absolu et inaltérable une fois qu’il a été rendu ; c’est le concours de force parfait —le « dé de fer », qui ne peut être influencé par des mots, des intrigues politiques ou de la propagande. Dans l’exercice politique plus large de la guerre, bien sûr, tous ces éléments peuvent avoir de l’importance, mais dans l’application de la force armée sur le champ de bataille lui-même, seule cette force armée compte, et aucune loi ne régit le champ de bataille, si ce n’est la loi de la vie et de la mort, qui exige qu’une armée en vainque une autre.

C’est cette totalité pure de la bataille —l’exposition constante du soldat à la possibilité de sa propre mort— qui la rend si terrifiante, mais qui, à son tour, fait de la bravoure du guerrier quelque chose d’admirable, et même de beau. La bataille exige du guerrier qu’il maîtrise sa peur (souvenez-vous qu’il n’y a pas de courage sans peur) et qu’il s’acquitte de son devoir. Telle est, en vérité, la sombre beauté morale cachée dans la terreur et la tragédie. La capacité des hommes, à travers les millénaires, à sortir de la boue et à accomplir d’étonnants faits d’armes face à la terreur, motivés par leur devoir envers les hommes à côté d’eux et par leur amour du foyer, est une manifestation émouvante de la volonté et de la force intérieure de l’homme.

Qu’est-ce qui peut pousser un homme à se tenir dans une ligne de mousquets, à recharger calmement alors que ses camarades autour de lui sont déchiquetés par la volée de l’ennemi ? Comment un jeune homme, qui a toute la vie devant lui, peut-il se forcer à sortir de sa tranchée et à courir dans la proverbiale tempête d’acier ? Pourquoi un homme armé d’un fusil monterait-il dans un bateau sur la Volga glacée et ramerait-il à travers la fumée âcre jusqu’à Stalingrad ?

Dans son dernier roman, le moins lu, « Tendre est la nuit », F. Scott Fitzgerald a médité sur la Première Guerre mondiale et a écrit l’un des passages les plus émouvants sur le dualisme terreur-beauté de la bataille :

Cette affaire du front occidental ne pouvait pas être refaite, pas avant longtemps. Les jeunes hommes pensent qu’ils peuvent le faire, mais ils ne le peuvent pas. Ils ont pu se battre à nouveau dans la première bataille de la Marne, mais pas ici... Il fallait se souvenir de Noël, des cartes postales du prince héritier et de sa fiancée, des petits cafés de Valence et des brasseries de Unter den Linden, des mariages à la mairie, du Derby et des moustaches de son grand-père... Ce genre de bataille a été inventé par Lewis Carroll et Jules Verne et celui qui a écrit Ondine, et les diacres de campagne qui jouent au bowling et les marraines de Marseille et les filles séduites dans les ruelles de Wurtemburg et de Westphalie.

Il s’agissait d’une bataille d’amour — un siècle d’amour bourgeois s’est déroulé ici.

La beauté et la terreur de la bataille produisent des scènes qui devraient être inimaginables, mais qui deviennent routinières à chaque époque de l’histoire en tant qu’expression de la volonté du guerrier. À Leuctre, les Spartiates sont restés silencieux sous les tirs d’arcs interminables des Perses, attendant que leurs prêtres lisent les bons présages et les autorisent à charger. À Borodino, l’infanterie russe est restée en formation sous un feu d’artillerie à bout portant pendant deux heures sans céder —le seul mouvement signalé était celui des hommes morts tombant au sol. Pendant trois mois, à Passchendaele, les troupes britanniques ont avancé dans la boue jusqu’aux genoux, sous une pluie d’obus, jusqu’à ce que 200 000 d’entre elles soient mortes. On pourrait dire qu’elles l’ont fait pour s’emparer d’une crête pour la surveillance de l’artillerie, et dans un sens opérationnel, vous auriez raison, mais dans un sens plus transcendant, elles l’ont fait pour le Devon, pour Bristol, et pour Londres. La crête n’était qu’un élément accessoire.

Une bataille d’amour

L’expérience de ces soldats et la façon dont ils ont trouvé la mort varient considérablement d’une époque à l’autre, mais la bataille a conservé une éthique cohérente, et certains aspects de l’expérience auraient été familiers à toutes les époques. Est-il pire d’être transpercé par une lance, déchiré par un boulet de canon, mitraillé dans un champ de boue ou vaporisé par un obus tiré par un gros canon à des dizaines de kilomètres de distance ? Personne ne les a toutes vécues, il est donc peut-être impossible de les comparer, mais l’essence de la bataille, son âme la plus profonde, est la même dans toutes les circonstances. La singularité de l’existence, la possibilité imminente de la mort, l’appel à maîtriser la peur et la pureté absolue du combat font de la bataille l’instanciation éternelle de la pure volonté humaine et l’une des expériences les plus extrêmes de l’existence humaine.

La littérature antique a produit de nombreux héros célèbres qui incarnent l’archétype du guerrier, à commencer par Achille, qui a consciemment choisi de mourir en jeune guerrier, afin que l’on se souvienne à jamais de sa vitalité et de sa force —il a renoncé à la sagesse et à la grâce de l’âge pour que sa vaillance et sa puissance soient éternelles. La tradition germanique a donné naissance à Beowulf, qui a tué le monstrueux Grendel à mains nues.

Néanmoins, l’icône la plus importante du guerrier —l’âme incarnée et éternelle de la bataille— est Hector, le héros des Troyens. Hector est le devoir viril incarné. Tant qu’Hector est debout, sa ville ne peut tomber et son peuple ne peut être vaincu ; lorsqu’il est tué par le puissant Achille, le destin de Troie semble perdu d’avance, car comment la ville pourrait-elle survivre sans son héros ?

Hélas ! les Dieux m’ont conduit à ma perte... Mon destin est arrivé ; que je ne meure pas sans gloire et sans combattre, mais que j’accomplisse d’abord quelque grande chose qui sera racontée plus tard parmi les hommes.

Hector à Achille, Iliade, Livre XXII, vers 299-305.

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.

L’axe de l’histoire

L’histoire militaire est souvent méprisée par les historiens universitaires, qui la considèrent comme un domaine réservé aux historiens « populaires », qui écrivent des livres épouvantables pour les gens normaux, plutôt que des livres importants et sérieux pour des gens importants et sérieux qui ont des lettres importantes et sérieuses à la suite de leur nom. L’une des conséquences de ce mépris est l’affirmation populaire que la guerre est une anomalie —que la majeure partie de l’histoire de l’humanité a été pacifique, ponctuée de brèves explosions de guerre, et même que l’homme préhistorique était relativement pacifique.

Cette dernière idée —le mythe du chasseur-cueilleur pacifique et prépolitique— a été battue en brèche par l’ouvrage fondamental de Lawrence Keeley intitulé « La guerre avant la civilisation » (dont la lecture est recommandée), qui a fermement établi que la guerre a été un élément de l’interaction politique humaine depuis les premiers moments discernables. La « guerre » primitive consistait principalement en raids, embuscades et autres tactiques naturelles aux chasseurs, plutôt qu’en « batailles » rangées, mais l’affirmation de Clausewitz selon laquelle la guerre est une extension de la politique semble être éternellement vraie.

En outre, l’affirmation selon laquelle la guerre est une aberration dans la politique humaine ne résiste même pas à un examen superficiel. D’après mes calculs, au moins une grande puissance a été en guerre pendant 47 ans au XXe siècle, et pendant 54 ans au XIXe siècle —sans parler des dizaines de guerres régionales et civiles impliquant des États plus petits, et des innombrables petites guerres coloniales. Selon un calcul célèbre, l’humanité n’a été totalement en paix que pendant huit pour cent des années de l’histoire.

Rien de tout cela ne rend la guerre « normale » en tant qu’expérience humaine. Le temps de guerre est, par définition, un état extraordinaire. Cependant, toute évaluation réaliste de l’histoire doit aboutir à la conclusion que la guerre est l’un des instruments politiques fondamentaux de l’arsenal de l’État et un moteur essentiel de la décadence et du progrès historiques.

En 390 avant J.-C., alors que Rome n’était encore qu’une modeste cité-État et pas encore une grande puissance, la ville fut mise à sac par une armée de Gaulois. En guise de tribut, le chef gaulois victorieux exigea une rançon de 1 000 livres d’or. Selon une légende populaire romaine, une grande balance fut installée pour peser l’or, mais les aristocrates romains se plaignirent que les poids étaient truqués. En réponse, le chef jeta son épée sur la balance et répondit simplement « Vae victis » : Malheur aux vaincus.

Il est intéressant de noter que cette histoire n’a gagné le cœur des Romains que lorsque les rôles se sont inversés et que ce sont eux qui ont gagné les batailles au lieu de les perdre, et qui ont exigé un tribut au lieu d’en payer un. Le résultat est clairement d’invoquer le droit de conquête comme un principe qui transcende et précède la grandeur romaine elle-même. Il ne fait aucun doute que César a apprécié ce revirement lorsqu’il a accepté la reddition du roi gaulois Vercingétorix et qu’il l’a renvoyé à Rome enchaîné. Malheur aux vaincus, en effet.

Vae Victis

Il est entendu depuis longtemps que le verdict de la bataille est sans appel —la loi de la force armée a le dernier mot. Des citations célèbres à cet effet émaillent les pages sanglantes de l’histoire. César a simplement déclaré « Les dés sont jetés » lorsqu’il a franchi le Rubicon avec son armée et défié l’oligarchie romaine dans une guerre civile. Napoléon a déclaré : « J’ai trouvé la couronne de France dans le caniveau, je l’ai ramassée avec mon épée » [selon Stendhal, la citation exacte est « « J’ai trouvé une couronne dans le ruisseau, j’ai essuyé la boue qui la couvrait, je l’ai mise sur ma tête. »], et Bismarck a proclamé que l’avenir de la Prusse s’écrirait « dans le fer et le sang ». Les canons de Louis XIV portaient une inscription qui disait simplement « Dernier argument des rois » (Ultima ratio regum).

Ou, comme l’a dit Mao : « Le pouvoir politique sort du canon d’un fusil [1]. »

Les personnes capables de vivre en paix se rendent rarement compte à quel point leur monde a été construit par la guerre. La Seconde Guerre mondiale a été le pivot du XXe siècle, et l’ordre international qui s’est construit à la suite de cette guerre était, de manière très transparente, un règlement imposé par les vainqueurs par la force des armes. De nos jours, le « droit international » est un mot d’ordre courant, mais il n’est en fin de compte guère plus qu’un vernis légaliste destiné à donner de la respectabilité au butin de la victoire. Comme toujours, c’est la force qui fait le droit —les institutions sont créées après la victoire pour les valider et les perpétuer. En fin de compte, les Nations unies n’ont pas été construites sur un substrat juridique ou éthique transcendant, mais sur les décombres de Berlin, Rome et Tokyo. Il y a une raison très simple pour laquelle le Conseil de sécurité (le seul organe de l’ONU doté d’un pouvoir réel) comprend les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni, et non le Japon et l’Allemagne, et cette raison a trait à la destruction de la 6e armée allemande à Stalingrad et à la dévastation de la force porteuse japonaise dans la mer des Philippines.

Faire la guerre n’est pas seulement un outil fondamental de l’État, mais à bien des égards, c’est la raison d’être même de l’État. En effet, tant dans les modèles théoriques que dans l’évolution observée de l’histoire, la conduite de la guerre est le pilier fondamental de la capacité de l’État. Le grand politologue Charles Tilly, par exemple, a défini quatre tâches fondamentales de l’État :

- Créer l’État : éliminer, ou au moins contrôler le pouvoir des rivaux à l’intérieur de son territoire.

- Faire la guerre : attaquer les rivaux en dehors de son territoire.

- Protection : défendre les clients et les alliés contre les actions de guerre des États rivaux.

- Extraction : mobilisation des ressources nationales pour entreprendre les trois premières tâches.

Pratiquement toutes les activités de l’État peuvent en effet être classées dans ces catégories —si vous prenez un peu de temps, vous constaterez qu’il est en fait très difficile de penser à une fonction normale de l’État qui n’entre pas dans l’une de ces catégories (en gardant à l’esprit que la gestion économique n’est qu’un aspect de l’extraction).

L’histoire des États modernes confirme le rôle central de la conduite de la guerre dans le développement des institutions étatiques. La plupart des capacités fiscales et institutionnelles des États modernes (en particulier en Europe) ont été développées dans le but spécifique de faire et de soutenir la guerre, et les périodes de conflit intense ont correspondu à la croissance rapide des structures de l’État, ce qui a conduit à la fameuse boutade de Tilly : « La guerre a fait l’État, et l’État a fait la guerre. »

La guerre, dont la bataille est le point culminant et l’élément central, doit être considérée comme l’axe même de l’histoire, moteur à la fois du développement interne de l’État et de sa destruction externe. La guerre de Sécession en est une puissante démonstration. Le Sud a prouvé qu’il était une nation dans tous les sens du terme. Les trois quarts des hommes de la Confédération en âge de servir dans l’armée ont enduré des pertes et des privations colossales, faisant preuve d’une cohésion de groupe et d’un dévouement à la cause nationale étonnants. Cette nation naissante a été étranglée par l’armée de l’Union, dans un acte de guerre qui a conduit à la création d’une identité américaine transformée et au développement du gouvernement fédéral, qui a vu ses pouvoirs s’étendre grâce à son tout premier acte de guerre moderne. L’effort de guerre du Nord s’est avéré être à la fois une entreprise de destruction de la nation et de construction de l’État.

C’est ce qui rend la guerre à la fois importante et extrêmement séduisante. Aucune autre entreprise humaine n’offre une telle finalité politique que la bataille. Malgré les souffrances qu’elle entraîne, la guerre est le dernier recours de l’État. Elle a toujours été et sera toujours une facette de la vie politique —rien ne sonne aussi creux que l’affirmation banale selon laquelle les hommes ont renoncé à la guerre. Les Européens ont aimé prétendre qu’après le cataclysme de la Seconde Guerre mondiale, ils avaient vu les erreurs de leur comportement et qu’ils avaient dépassé le stade de la guerre. Bien que cela puisse être vrai en Europe, les Néerlandais, les Français et les Britanniques se sont tous livrés à des guerres coloniales dans les décennies qui ont suivi la défaite d’Hitler, tentant et échouant à maintenir le contrôle de leurs empires. L’humanité n’a jamais été capable de dépasser la guerre, car c’est un instrument politique puissant, et il y aura toujours une partie lésée ou cupide prête à lancer les dés et à faire appel aux faveurs d’Arès.

Si, comme tout l’indique, la guerre est une facette durable de la vie politique humaine, il incombe à l’État de comprendre la guerre et d’être prêt à la mener efficacement. Au risque de faire un peu trop de latin —Si vis pacem, para bellum.

Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre.

La bataille comme objet d’étude

La guerre et la bataille sont distinctes. La guerre est un mécanisme politique qui vise à utiliser la force armée pour imposer la volonté de l’État à un rival. Il s’agit donc d’un état politique distinct qui implique des efforts dans de multiples domaines —technologique, économique, diplomatique et militaire— qui s’inscrivent tous dans un contexte politique. La bataille, quant à elle, peut être définie très simplement : une bataille a lieu lorsque deux groupes d’hommes armés s’engagent dans un combat dans le but de se tuer, de se capturer ou de se forcer à quitter le champ de bataille. Elle se déroule dans un espace et un temps discrets, et le mécanisme par lequel la bataille est résolue est l’application de la force armée, qu’il s’agisse d’une lance ou d’un missile de croisière.

Ou, comme l’a dit Ralph Peters, colonel retraité de l’armée américaine,

La nature de la guerre ne change jamais, seules ses manifestations superficielles changent. Josué et David, Hector et Achille reconnaîtraient les combats que nos soldats et nos marines ont menés dans les ruelles de Somalie et d’Irak. Les uniformes évoluent, le bronze cède la place au titane, les flèches peuvent être remplacées par des bombes guidées par laser, mais le cœur du problème reste de tuer ses ennemis jusqu’à ce que les survivants se rendent et se soumettent à votre volonté.

Les premiers récits de batailles étaient généralement descriptifs. Les histoires militaires antiques les plus célèbres, comme les œuvres d’Hérodote, de Thucydide, de Xénophon ou de Jules César, prenaient la forme d’un récit vivant, sans que les auteurs soient vraiment conscients de ce que l’on pourrait appeler la théorie ou la systématisation militaire. Lorsque Hérodote raconte que les Athéniens ont détruit l’armée perse à Marathon par un double enveloppement et des attaques concentriques, il n’utilise pas cette terminologie —les descripteurs opérationnels systématiques doivent être appliqués rétroactivement, au fur et à mesure que nous reconnaissons les schémas de bataille qui émergent au fil du temps. En d’autres termes, la pratique de la guerre a longtemps précédé la théorie.

Au début de l’ère moderne, la plupart des États en sont venus à considérer la bataille comme une entreprise unique, soumise à sa propre logique et à sa propre dynamique internes, dont beaucoup sont extrêmement paradoxales (nous en discuterons en détail tout au long de cette série). La notion de guerre en tant que sujet pouvant être systématisé et étudié en tant que tel s’est finalement imposée avec les guerres napoléoniennes, qui ont vu les armées, les campagnes et les batailles devenir considérablement plus grandes, plus complexes et plus professionnelles que jamais auparavant.

L’expérience de la guerre napoléonienne a inspiré une génération d’éminents théoriciens militaires, notamment Carl von Clausewitz et Antoine-Henri Jomini, tous deux vétérans des guerres napoléoniennes. Clausewitz —un Prussien— a écrit son célèbre traité, De la guerre, comme une méditation sur les ambiguïtés, les paradoxes et les difficultés des campagnes, ainsi que sur la nature de la guerre elle-même. Clausewitz percevait la bataille comme une étrange interaction entre trois forces concurrentes : l’émotion violente et l’inimitié, le calcul rationnel et la planification, et le hasard capricieux et l’aléatoire. En cela, il semble avoir redécouvert quelque chose que les Grecs connaissaient très bien. La Grèce antique comptait deux divinités de la guerre : Arès, qui incarnait la violente soif de sang de la bataille, et Athéna, qui représentait la sagesse, le discernement et la stratégie. Les deux sont présentes dans chaque bataille. Arès prend d'assaut la tranchée ennemie tandis qu'Athéna étudie la carte de situation avec ses officiers d'état-major.

La pensée de Clausewitz était intensément philosophique et souvent abstraite, en contraste direct avec son contemporain et rival Jomini, qui a écrit une théorie beaucoup plus concrète et systématisée de la conduite de la guerre.

Antoine-Henri Jomini

Jomini s’intéressait moins à l’éthique transcendante de la bataille qu’à l’élaboration de principes et de systèmes pour la mener à bien. Son propre opus, le Résumé de l’art de la guerre, a été largement lu et célébré à son époque (à un moment donné, c’était le seul texte utilisé pour enseigner les principes opérationnels à West Point). Contrairement à Clausewitz, dont les réflexions abstraites sur la nature de la bataille restent largement lues et traduites aujourd’hui, l’œuvre de Jomini s’est rapidement effacée parce qu’elle était ancrée dans son époque —en tant que manuel pour mener une campagne à l’ère napoléonienne, elle a été rapidement rendue obsolète par la marche cruelle du temps.

Pendant que Jomini et Clausewitz dissertaient sur la théorie militaire, la discipline militaire elle-même était mise en œuvre par les praticiens, en particulier par l’état-major général de la Prusse (qui deviendra l’Allemagne). La Prusse avait été profondément humiliée par Napoléon et, au lendemain de la guerre, elle s’est lancée dans un ambitieux programme de réforme militaire, notamment en ce qui concerne la formation du corps des officiers, l’organisation du commandement et du contrôle de l’armée et la doctrine de la conduite de la guerre. L’état-major prussien a fait de la conduite de la guerre le domaine systématisé d’un corps d’officiers hautement professionnels et instruits, qui répétaient et perfectionnaient l’art opérationnel non seulement par des exercices réels, mais aussi par d’interminables jeux de guerre sur les plateaux de Kriegsspiel, leur marque de fabrique —des jeux de plateau très réalistes, avec des arbitres et des règles complexes.

Un match de Kriegsspiel

Alors que d’autres armées ont pu se moquer des Prussiens et de leurs jeux de guerre, l’écrasement total des Français lors de la guerre franco-prussienne a démontré que les Prussiens étaient sur la bonne voie. Les officiers prussiens étaient décisifs et professionnels, et leurs systèmes de commandement et de contrôle fonctionnaient avec précision. La guerre était devenue trop technique, trop complexe, et les armées et les batailles étaient trop importantes pour être menées avec succès sans un corps d’officiers hautement professionnels et bien formés —ce qui impliquait la nécessité de systématiser la doctrine et les méthodes.

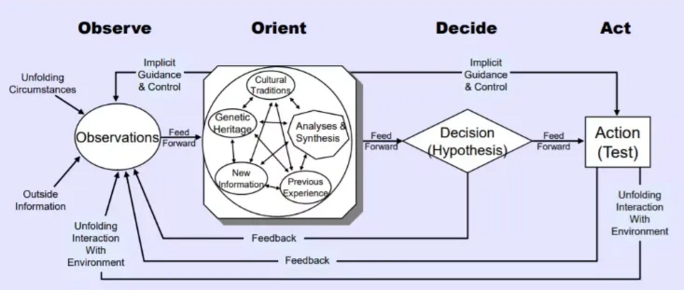

En 1976, un colonel de l’armée de l’air américaine nommé John Boyd a produit la tentative moderne la plus importante de théorie globale de la conduite de la guerre. Véritable signe des temps, le format n’était pas un livre dense et déroutant comme De la guerre de Clausewitz, mais une présentation avec un diaporama monstrueusement long. La présentation, intitulée Modèles de conflit, exposait la grande théorie unificatrice de Boyd sur la bataille, en examinant une série d’armées et de batailles historiques, de la Grèce antique à la guerre nazie-soviétique. Selon la théorie de Boyd, la clé de la victoire réside dans la gestion des « asymétries » de manière à perturber la « boucle OODA » (Observer, Orienter, Décider, Agir) de l’ennemi. En d’autres termes, Boyd pensait que l’armée capable de perturber la capacité de son ennemi à prendre des décisions judicieuses aurait toujours l’avantage. Modèles de conflit est devenu extrêmement populaire au sein de l’establishment militaire américain et a déclenché une révision de la doctrine de conduite de la guerre après la guerre du Viêt Nam. Les théories de Boyd ont même constitué la base de la doctrine de conduite de la guerre de l’OTAN dans les années 1980.

Le diagramme original de la boucle OODA de John Boyd

Avec l’effondrement soudain de l’Union soviétique, les optimistes ont osé espérer que les batailles tombaient dans l’oubli. Les armes de précision, les drones et la cyberguerre étaient, disait-on, en train de produire une révolution fondamentale dans la conduite militaire qui ferait de la bataille conventionnelle une chose du passé. Le professeur Stephen Biddle, dont le chef-d’œuvre de 2004 Puissance militaire : expliquer la victoire et la défaite dans la bataille moderne, s’est opposé à cette idée en faisant valoir de manière convaincante que non seulement la bataille n’a pas disparu, mais que les principes de base sont restés pratiquement inchangés depuis la première guerre mondiale : l’application soutenue et efficace d’une puissance de feu massive. Certes, nombreux sont ceux qui ont ri de l’affirmation selon laquelle tous les progrès technologiques du siècle dernier n’ont pas fondamentalement changé la nature de la bataille —mais qui peut rire du professeur Biddle aujourd’hui, alors que la Russie et l’Ukraine se livrent à une guerre d’artillerie d’attrition ?

Feuille de route de la série

La bataille reste une force d’animation centrale dans l’histoire. Le sort de l’Ukraine se joue en ce moment même par l’action de masses d’hommes armés — et non par des votes aux Nations unies, par des sanctions ou par les tweets performatifs de l’intelligentsia occidentale. Le destin de Troie est finalement décidé par le duel entre Hector et Achille — le tueur d’hommes, condamné à mourir.

C’est dans cet esprit que je vous invite à vous lancer avec moi dans l’étude des batailles. Mon projet actuel est d’examiner l’histoire de la bataille et les facteurs qui déterminent la victoire à travers une série d’analyses de batailles, que je regrouperai grosso modo en une série de chapitres, chacun d’entre eux se concentrant sur un facteur ou un principe critique différent. Ces chapitres seront les suivants :

- Manœuvre

- Puissance de feu

- Terrain

- Génie

- Technologie

- Valeur

- Renseignement

Chacune de ces sections sera subdivisée en plusieurs entrées, chaque entrée examinant plusieurs batailles. J’ai actuellement l’intention d’examiner pas moins de 64 batailles historiques, et il ne fait aucun doute que beaucoup d’autres me viendront à l’esprit au fur et à mesure que nous avançons. Ces entrées seront à la fois géographiquement et temporellement diverses, examinant des engagements de la péninsule malaise à la France, et du monde antique au 20e siècle. L’esprit de la bataille est omniprésent, partout et à tout moment.

[1] Mao, quoi que l'on pense de ses inclinations politiques, était à la fois un théoricien reconnu et un habile praticien de la guérilla.

A venir : Histoire des batailles : Manœuvre, partie 1 (qui étudiera en particulier la bataille de Leuctres durant la guerre du Péloponnèse, la bataille de Gazala durant la campagne de Rommel en Afrique et la bataille de Kertch durant la campagne de Crimée)

5 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON