Peut-on étudier scientifiquement les comportements sociaux ?

À travers les fameuses expériences de Stanley Milgram sur la soumission à l’autorité, nous présentons une discipline relativement méconnue du grand public : la psychologie sociale. Cette discipline s’intéresse aux pensées, émotions et comportements sociaux. De part son champ d’investigation et sa démarche scientifique, elle est une discipline incontournable si l’on veut comprendre l’humain et les phénomènes sociaux. Au-delà de la simple connaissance, les données issues de la psychologie sociale se révèlent une ressource citoyenne, capable d’orienter positivement notre avenir. Il est temps que cette discipline soit vulgarisée et présentée au plus grand nombre.

Il est difficile d’ouvrir un journal ou de regarder un journal télévisé sans qu’il ne soit question de comportement humain. Guerre, répression, torture, génocide, dictature, démocratie, viol, vol, agression, pouvoir, inégalités sociales, corruption, politique, vote, bonheur, dépression, accident, victoire, échec, etc. Cette liste est loin d’être exhaustive et pourtant, à chaque fois, il y est question de comportement humain et de psychologie sociale. La compréhension de ces phénomènes est d’un enjeu considérable ; au-delà de la simple connaissance, il est question de nous-mêmes et de la possibilité d’orienter positivement notre avenir. Par conséquent, une connaissance scientifique de ces phénomènes est vitale. C’est précisément l’objet d’étude de la psychologie sociale et plus généralement des sciences du comportement social. Cette discipline méconnue du grand public, mais également des médias et des politiques, demande à être vulgarisée et présentée au plus grand nombre. Dans cet article, nous présentons certains travaux sur la soumission à l’autorité afin d’illustrer comment les psychologues sociaux étudient scientifiquement le comportement humain.

Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir si n’importe qui, vous y compris, était capable de tuer un autre être humain ? Est-ce que dans un contexte particulier, comme un génocide, nous sommes capables de nous transformer en tirant, capables de commettre de véritables atrocités ? Pour répondre à cette question, on peut tenter de trouver la réponse au fond de soi, sans aucune garantie, réellement aucune de parvenir à une réponse solide et fiable. Une deuxième solution consiste à réaliser une expérience de psychologie sociale. C’est la démarche qu’a entreprise Stanley Milgram, un psychologue social, en réalisant une série d’expériences dans les années 60.

Il faut rappeler qu’à cette époque, le monde est en état de choc suite à la découverte des camps d’extermination en Europe ; les gens s’interrogent sur les raisons qui peuvent pousser les hommes à tant de barbarie. L’explication privilégiée à l’époque met en avant des explications en termes de personnalité pathologique, comme en témoigne la surprise d’Hannah Arendt face à la personnalité, somme toute banale, d’Adolf Eichmann, responsable nazi. Alors qu’elle s’attendait à voir un homme incroyablement cruel, barbare, pervers, une personnification du mal, elle se retrouve face à un homme qu’elle présente comme quelqu’un de médiocre, avant tout préoccupé par sa carrière, « un bourgeois, ni bohème, ni criminel sexuel, ni fanatique pervers, pas même un aventurier ».

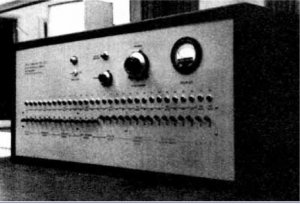

Dans ces fameuses expériences, Milgram conviait des personnes (appelées « sujets naïfs ») à participer à une expérience sur l’effet de la punition (choc électrique) sur l’apprentissage. En fait, il n’en était rien et il s’agissait d’une étude sur la soumission à l’autorité. Lors de son arrivée, le sujet se retrouvait avec une deuxième personne, qui était un compère de l’expérimentateur (i.e. un complice). Après un tirage au sort truqué, le sujet naïf se retrouvait à occuper le rôle de l’enseignant ; il se retrouvait face à une console très impressionnante sur laquelle figuraient 30 boutons électriques gradués de 15 volts à 450 volts (cf. photo ci-dessous). Sous chacun de ces boutons figuraient des indications telles que « Choc Léger », « Choc Modéré », « Attention : Choc Dangereux » et finalement, pour les intensités les plus élevées, « XXX », désignant un choc mortel. De plus, afin qu’il puisse se faire une idée de l’intensité des chocs électriques, chaque sujet naïf recevait un choc de faible intensité (environ 40 volts) et devait déterminer l’intensité de ce choc.

Ensuite, le compère était installé sur une chaise électrique, et des électrodes lui étaient branchées au niveau des bras. Au début de l’expérience, l’enseignant (i.e. le sujet naïf) avait pour consigne de lire une liste de paires de mots à l’élève (i.e. le compère). Par exemple, l’enseignant lisait la paire « ciel-bleu » et l’élève devait l’apprendre. Une fois, cette phase terminée, on passait à la phase expérimentale proprement dite, où l’enseignant lisait le premier mot de la paire (« ciel ») et l’élève, selon un plan préétabli, réussissait ou échouait intentionnellement à rappeler le deuxième mot (« bleu »). En cas de succès de l’élève, l’enseignant devait passer au mot suivant. En revanche, en cas d’échec, il devait envoyer un choc électrique ; à chaque erreur, le choc envoyé augmentait de 15 volts pour atteindre un choc maximal de 450 volts. La procédure était standardisée, c’est-à-dire qu’elle suivait un déroulement préétabli et identique pour chaque sujet naïf. À partir d’un choc de 150 volts, l’élève simulait une douleur telle qu’il demandait à arrêter l’expérience. À 300 volts, il agonisait et refusait de répondre. À 330 volts, on ne l’entendait plus. Bien sûr aucun choc réel n’était envoyé ; l’élève était un acteur qui simulait tous ses comportements et réactions. Mais le sujet « naïf », lui, n’en savait strictement rien, et il avait bel et bien l’impression d’envoyer de vrais chocs électriques.

Comment allaient réagir les participants ? Allaient-ils obéir à l’expérimentateur (vêtu d’une blouse blanche) qui demandait inlassablement d’envoyer le choc électrique ou allaient-ils se rebeller et refuser d’envoyer les chocs ?

Bien sûr, vous pouvez vous poser la question et essayer de trouver la réponse dans votre for intérieur. En général, on est assez rapidement convaincu qu’il nous serait impossible de faire du mal à quelqu’un et de prendre le risque de le tuer, alors qu’il ne nous a absolument rien fait et qu’une mauvaise performance mnésique ne mérite en aucun cas de telles sanctions et douleurs. Milgram, avant de réaliser son expérience, avait également pris soin de consulter l’expertise de plusieurs psychiatres et leurs réponses étaient unanimes : seuls quelques sujets (moins de1%) devraient aller jusqu’au bout de cette expérience, exclusivement des déséquilibrés mentaux. Autrement dit, aucune chance pour qu’un grand nombre d’individus aillent jusqu’au bout : infliger un choc potentiellement mortel de 450 volts.

Quels sont les résultats ? Dans la première étude (celle présentée ci-dessus), deux personnes sur trois (exactement 65% des participants) ont été jusqu’au bout de cette expérience en appuyant sur le bouton de 450 volts. Bien sûr, ils ne l’ont pas fait dans la joie, la plupart était même angoissée et stressée, mais ils ont appuyé !

Cette expérience a été répliquée un grand nombre de fois, dans plusieurs pays, et les résultats sont les mêmes, sinon plus dramatiques encore...

Les implications de cette étude sont évidentes. La majorité des personnes sont capables du pire, même dans des conditions qui ne menacent pas directement leur intégrité physique. Il est important et rassurant de noter que 35% des sujets (1 personne sur 3) ont résisté et n’ont pas obéi. Toutefois, on peut se demander si des variations minimes de cette expérience ne pourraient pas conduire la quasi-totalité des sujets à obéir. Ceci nous amène à aborder un deuxième volet de la recherche en psychologie sociale, celui de la méthodologie permettant d’isoler des variables à l’origine des comportements. Voyons rapidement une notion élémentaire.

Pour déterminer une relation causale, la méthode expérimentale consiste à faire varier une variable I (i.e. la variable indépendante) pour observer les effets sur une deuxième variable D (i.e. la variable dépendante). Si en manipulant la variable I, j’observe un effet sur la variable D, alors je peux dire qu’il existe une relation de cause à effet entre I et D. Appliquons ce principe très simple à notre propos. Quelles sont les variables qui pourraient favoriser une soumission quasi totale ? Si en manipulant une variable I, on observe un accroissement de la soumission à l’autorité (variable D), on pourra dire que cette variable I est un facteur qui a un effet causal sur la soumission à l’autorité.

Comme Milgram (1974) le faisait remarquer, la plupart des responsables hiérarchiques ne réalisent pas directement les actes néfastes ; ils demandent à des subalternes de réaliser le « sale travail » et diluent ainsi leur propre responsabilité, du moins psychologiquement. Par conséquent, toute chose susceptible de créer une distance entre le sujet et la victime devrait aboutir à une diminution de la tension vécue par le sujet et à un accroissement de sa soumission. Milgram a testé cette hypothèse dans une variante de son expérience. Dans cette variante, ce n’était plus le sujet naïf qui devait administrer les chocs à la victime, mais un autre participant (en réalité, un complice). La tâche du sujet naïf consistait à demander au deuxième participant d’envoyer le choc. Le sujet naïf pouvait donc accepter ou refuser de donner l’ordre d’appuyer. Ici, le sujet naïf accomplit une action secondaire, indispensable au déroulement de l’expérience : s’il ne donne pas l’ordre, le choc ne sera pas envoyé. Dans cette condition, le taux d’obéissance grimpe à 92,5% ! Autrement dit, l’augmentation de la distance entre le bourreau et sa victime, par la création d’un intermédiaire, facilite l’obéissance et la réalisation de comportements extrêmes.

Cette variante de l’expérience de Milgram illustre la démarche méthodologique utilisée par les psychologues sociaux pour isoler les mécanismes et les variables causales. Cette démarche est spécifique à la méthode expérimentale, qui n’est pas propre à la psychologie sociale, mais à toutes les disciplines scientifiques (e.g. biologie, chimie, physique). L’utilisation de cette méthode, associée à des tests statistiques, permet de garantir que les résultats ne sont pas le fruit du hasard, mais réplicables (i.e. reproductibles) et fiables. Lorsqu’un chercheur en psychologie sociale expérimentale révèle qu’une variable X est responsable de l’apparition d’une variable Y, il ne le dit pas « sous garantie de bonne foi », mais sur la base d’un protocole scientifique lui ayant permis de valider ou d’invalider son hypothèse de départ. Cette démarche est donc une garantie sérieuse que le citoyen ne peut ignorer.

Notre principal objectif était de fournir une illustration de l’étude scientifique des comportements. Les études de Stanley Milgram datent de plus de 40 ans, il est donc inutile de vous dire qu’entre temps, de nombreuses choses ont été découvertes. Les études de Milgram portent sur les comportements extrêmes et ne sont pas représentatives de la variété des thèmes étudiés par la psychologie sociale. Nous avons choisi cet exemple parce que Milgram favorisait la simplicité dans l’élaboration de ses expériences, et que cet exemple nous paraissait approprié pour présenter la démarche expérimentale de façon claire. Un autre intérêt de l’expérience de Milgram est qu’elle est illustrative de la « pensée » psychosociale qui consiste à prendre en compte les explications contextuelles des comportements (en plus des explications issues de la personnalité des individus). Celles et ceux intéressés pourront consulter avec intérêt certains des ouvrages généralistes présentés ci-dessous. Certains passages de l’expérience de Milgram sont également accessibles sur internet (cf. liens ci-dessous). Enfin, www.psychologie-sociale.org est le site francophone de référence sur lequel vous pourrez trouver nombreuses informations relatives à la psychologie sociale.

Michaël Dambrun*, Fabrice Gabarrot**, & Pierre De Oliveira*

* Université Blaise Pascal, LAPSCO UMR CNRS, Clermont-Ferrand, France

** Université de Genève, Suisse.

Pour aller plus loin :

Sur la soumission à l’autorité et autres thématiques proches :

- Extraits vidéo de l’expérience de Milgram :

Expérience de Milgram

I comme Icare (partie1)

I comme Icare (partie2)

- Ressources internet :

http://www.stanleymilgram.com

http://www.lucifereffect.com

http://www.prisonexp.org

- Ouvrages :

Milgram, S. (1974). Soumission à l’autorité. Paris : Calman-Lévy.

Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois (2006). La Soumission librement consentie : Comment amener les gens à faire librement ce qu’ils doivent faire ? Presses Universitaires de France.

Robert Cialdini (2004). Influence et Manipulation : comprendre et maîtriser les mécanismes et les techniques de persuasion. First Editions.

Nicolas Guégen (2004). Psychologie de la manipulation et de la soumission. Dunod.

Sur la psychologie sociale :

- Ressources internet :

www.psychologie-sociale.org

www.socialpsychology.org

- Ouvrages :

Aïssani, Y. (2003). La Psychologie sociale. Paris : Colin.

Cerclé, A. & Somat, A. (1999). Manuel de psychologie sociale. Paris : Dunod.

Ciccotti, S. (2004). 150 petites expériences de psychologie. Paris : Dunod.

Doise, W., Deschamps, J. C., & Mugny, G. (1992). Psychologie sociale expérimentale. Paris : Armand Colin.

Drozda-Senkowska, E. (1999). Psychologie sociale expérimentale. Paris : Armand Colin.

Gergen, K. L., & Gergen, M. M. (1984). Psychologie sociale. Montréal : Etudes Vivantes.

Joule, R.-V., & Beauvois (1987). Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens. Grenoble : PUG.

Leyens, J.P. & Yzerbyt, V. (1997). Psychologie sociale. Bruxelles : Mardaga.

Moscovici, S. (1984). Psychologie sociale. Paris : PUF.

Vallerand, R. (1994). Les Fondements de la psychologie sociale. Gaëtan Morin Editeur.

- Pour participer à une étude de psychologie sociale :

Etude sur les perceptions sociales dans le monde du travail : http://wwwpsy.univ-bpclermont.fr:90/enquete1/index.php

28 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON

Et il écrit un papier indigne d’un étudiant de troisième année en psycho... Lorsque j’ai fait mes études, n’importe lequel d’entre nous écrivant un tel papier se serait fait saquer et ridiculiser.

Et il écrit un papier indigne d’un étudiant de troisième année en psycho... Lorsque j’ai fait mes études, n’importe lequel d’entre nous écrivant un tel papier se serait fait saquer et ridiculiser.