Ancien militaire, je ne suis hostile ni à l'Université ni à la Sorbonne mais je m'insurge quand on argue d'un diplôme universitaire pour écraser celui qui n'en a pas. C'est exactement ce que je subis de la part d'un dénommé Luscianusbeneditus de Wikipédia, maître de conférences des universités, qui, depuis de nombreuses années, ne cesse de dénigrer mes écrits et mes interventions.

Il fut un temps, au Second Empire, où les militaires étaient respectés pour tout ce qui touchait à l'histoire militaire, notamment à la guerre des Gaules. La meilleure preuve est que Napoléon III a confié à l'un d'entre eux la direction des fouilles d'Alésia (1) et qu'il ne serait venu à l'esprit d'aucun archéologue, d'aucun professeur de cette époque, de ne pas tenir compte de son avis, de leur avis.

Aujourd'hui, le rapport des forces s'est inversé. Après s'être égarée en publiant une série d'articles en faveur de l'alésia franc-comtoise, la revue historique des armées s'est ralliée à la thèse d'Alise-Sainte-Reine, mais en préférant les interprétations scholastiques aux miennes (2). Depuis, c'est avec effaremment que le militaire, réduit au silence, constate la superficialité dont font preuve les universitaires pour expliquer la guerre des Gaules et la stratégie des belligérants.

J'ai lu les "Alésia" du professeur Le Bohec, de l'archéologue Jean-Louis Brunaux, de Michel Reddé, et d'autres ; je n'ai toujours pas compris comment ils expliquaient la bataille. Il faut dire que les croquis y font cruellement défaut. Il suffisait pourtant de reprendre ou de s'inspirer de ceux que j'ai publiés sur Agoravox. (3)

Mais venons-en au livre d'Antony Hostein, professeur agrégé, intitulé "La cité et l'Empereur" ; publications de la Sorbonne, juillet 2012.

L'affaire est d'importance car il s'agit de comprendre comment notre histoire, notre société, nous-mêmes, seraient "nés" et auraient grandi dans le cadre de l'empire romain. Affaire d'autant plus importante à comprendre qu'on en voit aujourd'hui, semble-t-il, la fin (la fin d'un monde).

Á juste raison, l'auteur s'attache à étudier la cité éduenne - car c'est certainement celle sur laquelle nous sommes le plus informés - en faisant, par ailleurs, l'hypothèse logique que ce qui s'applique à cette cité pourrait, peut-être (?) s'appliquer aux autres cités de la Gaule. Á cet effet, son livre propose une relecture qui lui est propre des panégyriques latins de la fin du IIIème siècle, début du IVème.

Le point de départ principal de cette nouvelle lecture que M. Holstein présente comme inédite se trouve dans deux célèbres phrases, énigmatiques à souhait, dont j'ai donné la traduction et l'interprétation dans mes ouvrages (4) mais qu'il comprend autrement que moi. La différence d'interprétation de ces simples phrases nous conduit à deux thèses diamétralement opposées.

Ex quo manifestum est qui coloniam istam tot tantisque opibus totius imperii erigere atque animare statuerunt vel praecipue sedem illam liberalium litterarum velle reparari...(5)

Nos tamen etiam nomen accepimus tuum, jam non antiquum Bibracte quidem huc usque dicta est Julia, Pola, Florentia. Sed, Flavia est civitas Aeduorum.(6)

En reprenant la traduction des abbés Landriot et Rochet - pour que mes adversaires ne disent pas que je trafique les textes - voici mon interprétation de la première phrase : Puisque les empereurs ont voulu relever cette colonie (Autun) et la vivifier avec les plus grandes et les plus nombreuses ressources de l'empire, il est évident que leur intention est surtout de voir réparer ce sanctuaire

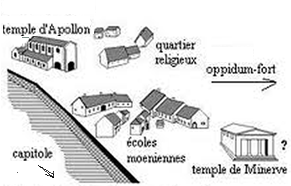

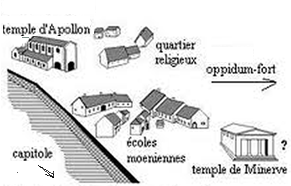

des belles-lettres (les bâtiments des écoles de Bibracte/Augustodunum/Mont-Saint-Vincent)... Or, quel est l'édifice mieux situé sur la partie la plus apparente et le côté dominant de la ville, que ces écoles Méniennes... c'est qu'il est placé dans un quartier très important, pour ainsi dire entre les deux yeux de la cité, entre le temple d'Apollon et le Capitole... il ne conviendrait pas que les deux plus beaux temples de cette ville fussent défigurés par les constructions en ruine qui se trouvent au milieu... et telle est en effet la position de cet auguste sanctuaire des lettres, que d'un côté Minerve fondatrice d'Athènes le protège de son regard, et de l'autre Apollon entouré des Muses.

des belles-lettres (les bâtiments des écoles de Bibracte/Augustodunum/Mont-Saint-Vincent)... Or, quel est l'édifice mieux situé sur la partie la plus apparente et le côté dominant de la ville, que ces écoles Méniennes... c'est qu'il est placé dans un quartier très important, pour ainsi dire entre les deux yeux de la cité, entre le temple d'Apollon et le Capitole... il ne conviendrait pas que les deux plus beaux temples de cette ville fussent défigurés par les constructions en ruine qui se trouvent au milieu... et telle est en effet la position de cet auguste sanctuaire des lettres, que d'un côté Minerve fondatrice d'Athènes le protège de son regard, et de l'autre Apollon entouré des Muses.

Voici mon interprétation de la deuxième phrase : ... nous n'avons pas craint de donner ton nom (celui de la gens Flavia dont Constance-Chlore est issu) à notre ville (Autun) en mettant de côté l'ancien, car Bibracte (Mont-Saint-Vincent/Augustodunum) s'est appelée jusqu'à présent Julia, Pola, Florentia ; mais Flavie (Autun) sera désormais le vrai nom de la cité des Eduens. Il y a donc, semble-t-il, passage de témoin entre Mont-Saint-Vincent/Bibracte et Autun.

Première constatation : il n'est pas dit dans ces textes que la ville d'Autun aurait été vouée, au Ier siècle, à l'empereur Auguste, ni qu'elle ait porté son nom, comme le pense M. Holstein. Comme je le dis depuis un certain temps, Augustodunum est un autre nom pour désigner Bibracte au mont Saint Vincent, nom qui signifie : oppidum voué à l'Auguste du ciel ; ce n'est qu'ensuite que ce nom s'est étendu à Autun dans le cadre d'une cité double. Strabon, si précis sur l'oeuvre d'Auguste ne dit nulle part qu'il ait fondé quoique ce soit dans la Gaule profonde.

Deuxième très grave constatation : Pour justifier une fondation d'Autun par Auguste, M. Hostein y voit le fait que la réorganisation administrative de la Gaule en provinces date de son règne. Il croit en voir une confirmation sur le terrain dans le qualificatif de colonie dont Eumène qualifie Autun. Hélas non ! Il faut lire le texte dans son fil. Pour le rhéteur, Autun est sa ville et ce n'est qu'une colonie (istam, sens péjoratif) par rapport au sanctuaire des belles lettres (illam, sens laudatif) qu'est le mont Saint Vincent et ses écoles... bref, une colonie éduenne fondée anciennement par Bibracte/Mont-Saint-Vincent et qui existait avant le règne d'Auguste. Il s'agit là d'un processus normal d'expansion d'une cité rayonnante par fondation de colonies, Autun étant la première colonie sur la voie de Saulieu. Simple colonie éduenne, simple marché au départ comme l'indique le nom d'un de ses quartiers - Marchaux -, Autun n'est devenue une vraie ville à l'égale de Rome que par la volonté des tétrarques qui ont rétabli l'ordre en Gaule suite à leur intervention de l'an 294 et qui l'ont reconstruite "monumentale".

Troisième très grave constatation : prisonnier de la doxa de MM. Christian Goudineau et Vincent Guichard qui s'entêtent à mettre Bibracte au mont Beuvray (7) malgré le désaveu récent de la ministre de la Culture,(8) M. Hostein voit dans la mise au jour récente sur le site d'un soi-disant ensemble basilical à usage de forum le début d'un processus de romanisation de type plutôt laïque - latine - alors que dans mon interprétation, la présence de l'église de Mont-Saint-Vincent, mais surtout de Gourdon, plaide pour un processus d'évolution spécifique à la Gaule.

En appliquant à la cité éduenne le statut de colonie latine, tel que Rome l'a accordé en Italie, en Narbonnaise et en Afrique, M. Hostein invente pour la Gaule anciennement indépendante une situation qui n'a jamais existé.

Cette réécriture de l'histoire, dans laquelle on devine l'influence des archéologues du mont Beuvray, Christian Goudineau et Vincent Guichard, ne s'appuie, en fait, sur aucun document hormis l'interprétation erronée par l'auteur du mot "colonie" du discours du rhéteur. C'est d'autant plus surprenant qu'elle va à l'encontre de tout ce qui était admis par la communauté scientifique depuis Camille Jullian dont la phrase est restée dans les mémoires : du reste, écrivait-il, ces villes neuves, Autun et Clermont, restèrent villes de Celtes. Nulle part dans la Gaule chevelue, Auguste ne fonda de colonie (9).

L'auteur va même jusqu'à imaginer pour la cité éduenne un conseil municipal de décurions comme le prévoit le statut des colonies latines.

Qu'est-ce qu'une colonie latine ? Dès le début de ses conquêtes, Rome avait institué cette astucieuse formule qui consiste à installer en pays conquis des colonies de véterans pour consolider son emprise. La colonie était dirigée par un conseil d'officiers sulbaternes nommés décurions, tout au moins à l'origine. Curie, sénat ou conseil municipal, il était composé de dix membres de l'ordre.

Qu'une colonie romaine se soit installée à Lyon en 43 avant J.C., je suis bien d'accord, mais il s'agit d'une implantation au sein d'une population gauloise ségusiave déjà en place. Qu'une colonie de vétérans se soit installée à Sephoris en expropriant les notables locaux à l'occasion d'une révision cadastrale, je veux bien, mais cela a provoqué la révolte de Judas le Galiléen. Que la Narbonnaise ait vu des villes nouvelles s'enrichir de colons italiens et se développer dans le statut latin romain après la conquête de - 121, personne ne le conteste, mais en ce qui concerne la Gaule chevelue, les preuves manquent et les indices fragiles.

Dans son discours "Pour la réparation des écoles". Eumène rappelle que, non contents de reconstruire la ville d'Autun, les empereurs y avaient fait venir des ouvriers d'outre-mer, des colons choisis parmi les plus illustres familles des provinces (10). M. Holstein écrit : le terme ordo, associé à l'adjectif amplissimus dans l'expression ex amplissimis ordinibus provinciarum, se traduit, sans ambiguïté, par "conseil municipal de la cité" (ordo decuriorum). Je ne le pense pas ! le terme ordo signifie seulement que les colons ne venaient pas seulement du milieu populaire pauvre mais aussi des classes sociales aisées, ce que les abbés Landriot et Rochet ont traduit par "illustres familles". Certes, rien n'interdisait aux nouveaux venus d'entrer dans le conseil de la nouvelle ville d'Autun mais certainement pas dans celui d'Augustodunum/Mont-Saint-Vincent.

Nous sommes toujours dans l'héritage éduen et non dans un processus de romanisation.

Je ne vois pas dans les panégyriques une quelconque évocation de ce qui pourrait ressembler à un conseil de décurions suivant le statut latin. En revanche, je suis d'accord sur l'existence d'un "ordo" éduen mais j'y vois plutôt la survivance des institutions gauloises du temps de César. Je m'explique.

Lorsque Constance Chlore fit sa première visite à Augustodunum/Mont-Saint-Vincent alors qu'il était césar, il suivit un itinéraire que l'on retrouve sans problème dans les rues de la ville depuis l'entrée nord jusqu'à la place du Bayard, terminus où se déroula la scène absolument surréaliste qui suit. Je cite :

alors que nous étions couchés à tes pieds et que tu nous relevais...(11). il s'agit d'une répétition du début du panégyrique :

très auguste Empereur, lorsqu'à l'entrée de ton illustre palais, par la parole divine de ta bonté, et en étendant ta droite invincible, tu as fait lever l'ordre étendu sur le sol à tes pieds(12)... Constance Chlore les avait alors relevés mais par ce geste symbolique, il s'engageait à relever la cité de ses ruines. Le mot "ordo" va certes dans le sens de la thèse de M. Hostein d'un conseil mais d'un conseil de tradition gauloise.

Au temps de César, Chalon-sur-Saône avait son "publicum consilium" (13), un conseil très certainement permanent qui, manifestement, administrait la cité, ayant même le pouvoir de saisir les biens du noble cavalier, le seigneur Litavic. Les membres de ce conseil, faut-il leur donner le nom de magistrats ? A la tête de la magistrature de l'époque se trouvait le magistrat suprême portant le nom de Vergobret. Pour occuper les postes à pourvoir, on était élu par les citoyens suivant des règles définies et sous le contrôle des prêtres, les "sacerdos". Il s'agissait donc de postes permanents. Ces magistrats pouvaient être élus également sénateurs mais à condition qu'il n'y ait pas deux frères en même temps (14). Pourquoi ce système n'aurait-il pas perduré, à l'exclusion des nobles cavaliers et des druides ? Dans le panégyrique pour la réparation des écoles, Eumène était apprécié par Constance Chlore pour son administration : habemus administratione compertam (15). Contrairement à ce que pense M. Hostein, ce n'est certainement pas dans la grande chancellerie de Rome ou d'une autre ville d'Italie qu'Eumène a exercé ses talents de magister memoriae mais dans l'obscurité des pièces du palais éduen d'Augustodunum/Mt-St-Vincent.(16)

Concernant ce discours de remerciement, je suis très étonné que M. Hostein n'ait pas compris qu'il s'agissait, en réalité, d'un discours de remerciement à Constance Chlore et non d'un discours de remerciement à son fils, le futur empereur Constantin. Certes, l'orateur y qualifie Constance Chlore d'empereur et lui donne le nom de "Constantin" mais tout le contexte montre à l'évidence que lors de la visite précitée, la cité n'était pas relevée et que rien n'avait été encore reconstruit. Lorsque ce discours est prononcé à Trèves pour remercier le "restitutor", c'est bien à Constance Chlore que l'orateur s'adresse et non au jeune Constantin. A noter, par ailleurs, que dans mon interprétation, le "divin père" qui a reconstruit les bains publics (de Bourbon-Lancy) et qui a commencé à attirer les colons à Autun ne peut donc pas être Constance mais Maximien. (17)

De la nécessité des impôts. Il faut bien payer les soldats.

Si Constance Chlore appréciait Eumène pour son administration, il faut bien comprendre que c'était surtout pour son habileté à faire rentrer l'impôt public - cet impôt, trésor public, qui va servir, en partie, à reconstruire Autun, comme l'explique assez bien M. Hostein. Eumène est donc bien un membre éminent de la magistrature éduenne qui gérait la cité. S'il y a rempli la charge de "maître de la mémoire" - magister memoriae - c'est probablement qu'il détenait les documents, cadastre et autres, qui lui permettaient de lever l'impôt, ainsi que la part qu'il devait reverser au gouverneur de Lyon en exécution du foedus. Si Constance Chlore lui fait une lettre d'introduction auprès du gouverneur de Lyon sans nommer personne d'autre, c'est probablement parce qu'il était un des "premiers" de l'ordo. Cette lettre est très significative mais je l'interprête autrement que M. Hostein. J'y vois un cas de favoritisme caractérisé, voire de népotisme, en faveur de la cité éduenne. Non content de l'avoir exonérée du tribut qu'elle devait payer au gouverneur de Lyon, César Constance donne pratiquement l'ordre à ce gouverneur de verser à Eumène, un salaire exhorbitant, avec en plus, semble-t-il, l'obligation du suivi de la reconstruction des bâtiments des écoles (18)

Evidemment, Eumène n'est pas seul pour administrer la cité ; il y a d'autres magistrats. Celui qui prononce l'éloge de Constance Chlore a assisté à plusieurs de ses campagnes, mais pour la simple raison qu'il lui apportait depuis Mont-Saint-Vincent l'argent de la solde, ce qu'il ne manque pas de signaler : ne meis quoque stipendiis videar gloriari - pour ne pas tirer gloire de mes paiements de la solde. (19)

M. Hostein évoque, à juste raison, la crise qui a précédé l'arrivée des tétrarques du fait de la rébellion des Bagaudes mais je suis surpris de le voir évoquer un soi-disant siège d'Autun par l'empereur gaulois Victorinus. Quelles sont ses références ? En réalité, ce sont les Gaulois bataves de Trèves qui ont envahi le pays éduen et ce n'est pas Autun qui a été assiégé mais Augustodunum/Mont-Saint-Vincent (20). Ceci pour dire que pendant ce long siège, la cité éduenne n'a pas pu recouvrer l'impôt, d'où le drame pour les assiégés. Tout laisse à croire qu'elle s'est rattrapée par la suite lorsque les tétrarques ont rétabli la paix. Tout laisse à croire qu'après avoir subi les ravages bagaudes et bataves/trévires, les propriétaires terriens ont subi le retour de la fiscalité avec le recouvrement des impôts en retard, et c'est bien là l'objet du cahier de doléances du panégyrique VIII.

Bref, c'est beaucoup plus simple que M. Hostein l'explique. Ce que Constance Chlore demande aux dirigeants, gestionnaires, magistrats de la cité éduenne, par l'intermédiaire d'Eumène, c'est un, de faire rentrer l'impôt pour pouvoir payer les soldats, c'est deux, d'apprendre les règles de bonne gestion aux enfants de la noblesse gauloise tout en louant les empereurs et les césars, c'est-à-dire leur apprendre à obéir et à respecter l'autorité. Eumène a assuré successivement ces deux fonctions, administration et direction des écoles.

Première conclusion : nous sommes toujours dans l'héritage gaulois. La romanisation du pays qui aurait suivi la guerre des Gaules, telle que les archéologues du mont Beuvray la prétendent, est un mythe. Hirtius Pansa qui écrivit le dernier chapitre des Commentaires affirme que César n'imposa aucun changement aux cités gauloises (21). Auguste se contenta de maintenir l'état existant. Tibère voulut supprimer quelques unes de leurs prérogatives et ce fut la révolte de Sacrovir. Les druides disparurent certes du paysage, ainsi que leurs sacrifices monstrueux qui furent interdits. En revanche, les prêtres/sacerdos perdurèrent. En l'an 12, le prêtre qui présidait le conseil des Gaules à l'autel de Lyon était un Eduen nommé Vercondaridubnus. Étonnant ! Des prêtres qui commencent à entrer dans les conseils ?

Avec le retour des tétrarques et le règne de Constance Chlore, la Gaule va-t-elle enfin se romaniser ? Eh bien non ! C'est la Gaule qui va l'emporter, mais ceci est une autre histoire.

Deuxième conclusion : le livre de M. Hostein est un travail considérable. Je ne critique pas l'auteur mais les archéologues du mont Beuvray qui l'ont induit en erreur ainsi que Mme la ministre de la Culture qui n'a rien fait pour rétablir la vérité sur la véritable localisation de Bibracte. (22)

E. Mourey, le 14 juillet 2013

Notes

1. Aide de camp de Napoléon III, le commandant Stoffel était beaucoup plus un officier d'Etat-major que de terrain.

2. Revue historique des armées n°2, 1987, Alésia.

5. Discours d'Eumène pour la réparation des écoles, V, V,1 et V, IX, 2-4

6. Discours de remerciement à Constantin, panégyrique VIII, XIV, 5

7.

http://www.bibracte.fr ; Christian Goudineau a été président du conseil scientifique du mont Beuvray, professeur au collège de France, titulaire de la chaire des Antiquités nationales. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé "Bibracte et les Eduens : à la découverte d'un peuple gaulois"

9. Page 384 du livre de M. Hostein, note 16

10. Discours d'Eumène pour la réparation des écoles, V, IV, 3

11. Discours de remerciement à Constantin, panégyrique, VIII, IX, 4

12. Discours de remerciement à Constantin, panégyrique, VIII, I, 3

13. De Bello Gallico, VII, 43.

14. De bello gallico, VII, 33.

15. Discours d'Eumène pour la réparation des écoles, V, XIV,3

16. Discours d'Eumène pour la réparation des écoles, V, VI, 2

17. Discours de remerciement à Constantin, VIII, IV, 4

18. Discours d'Eumène pour la réparation des écoles, V, XIV, I-5

19. Panégyrique de Constance, IV, II, 1

20. Action de grâces à Constantin VIII, IV, 2

21. De Bello Gallico, VIII, 49

Extraits de mes ouvrages, dessins E. Mourey d'après les chapiteaux de la cathédrale d'Autun

des belles-lettres (les bâtiments des écoles de Bibracte/Augustodunum/Mont-Saint-Vincent)... Or, quel est l'édifice mieux situé sur la partie la plus apparente et le côté dominant de la ville, que ces écoles Méniennes... c'est qu'il est placé dans un quartier très important, pour ainsi dire entre les deux yeux de la cité, entre le temple d'Apollon et le Capitole... il ne conviendrait pas que les deux plus beaux temples de cette ville fussent défigurés par les constructions en ruine qui se trouvent au milieu... et telle est en effet la position de cet auguste sanctuaire des lettres, que d'un côté Minerve fondatrice d'Athènes le protège de son regard, et de l'autre Apollon entouré des Muses.

des belles-lettres (les bâtiments des écoles de Bibracte/Augustodunum/Mont-Saint-Vincent)... Or, quel est l'édifice mieux situé sur la partie la plus apparente et le côté dominant de la ville, que ces écoles Méniennes... c'est qu'il est placé dans un quartier très important, pour ainsi dire entre les deux yeux de la cité, entre le temple d'Apollon et le Capitole... il ne conviendrait pas que les deux plus beaux temples de cette ville fussent défigurés par les constructions en ruine qui se trouvent au milieu... et telle est en effet la position de cet auguste sanctuaire des lettres, que d'un côté Minerve fondatrice d'Athènes le protège de son regard, et de l'autre Apollon entouré des Muses. Lorsque Constance Chlore fit sa première visite à Augustodunum/Mont-Saint-Vincent alors qu'il était césar, il suivit un itinéraire que l'on retrouve sans problème dans les rues de la ville depuis l'entrée nord jusqu'à la place du Bayard, terminus où se déroula la scène absolument surréaliste qui suit. Je cite : alors que nous étions couchés à tes pieds et que tu nous relevais...(11). il s'agit d'une répétition du début du panégyrique : très auguste Empereur, lorsqu'à l'entrée de ton illustre palais, par la parole divine de ta bonté, et en étendant ta droite invincible, tu as fait lever l'ordre étendu sur le sol à tes pieds(12)... Constance Chlore les avait alors relevés mais par ce geste symbolique, il s'engageait à relever la cité de ses ruines. Le mot "ordo" va certes dans le sens de la thèse de M. Hostein d'un conseil mais d'un conseil de tradition gauloise.

Lorsque Constance Chlore fit sa première visite à Augustodunum/Mont-Saint-Vincent alors qu'il était césar, il suivit un itinéraire que l'on retrouve sans problème dans les rues de la ville depuis l'entrée nord jusqu'à la place du Bayard, terminus où se déroula la scène absolument surréaliste qui suit. Je cite : alors que nous étions couchés à tes pieds et que tu nous relevais...(11). il s'agit d'une répétition du début du panégyrique : très auguste Empereur, lorsqu'à l'entrée de ton illustre palais, par la parole divine de ta bonté, et en étendant ta droite invincible, tu as fait lever l'ordre étendu sur le sol à tes pieds(12)... Constance Chlore les avait alors relevés mais par ce geste symbolique, il s'engageait à relever la cité de ses ruines. Le mot "ordo" va certes dans le sens de la thèse de M. Hostein d'un conseil mais d'un conseil de tradition gauloise.