L’appel de la forêt, ou au bonheur des arbres : l’expo Théodore Rousseau au Petit Palais

« J’entendais aussi la voix des arbres (in Souvenirs sur Th. Rousseau, 1872, par son ami Alfred Sensier, son premier biographe, à la fois critique et marchand), les surprises de leurs mouvements, leurs variétés de formes et jusqu’à leur singularité d’attraction vers la lumière m’avaient tout d’un coup révélé le langage des forêts. Tout ce monde de flore vivait en moi, dont je devinais les signes, dont je découvrais les passions ; je voulais converser avec eux et pouvoir me dire, par cet autre langage de la peinture, que j’avais mis le doigt sur le secret de leur grandeur. » Jusqu’au 7 juillet prochain, le Petit Palais nous offre, avec « La Voix de la forêt », un grand bol d’air en exposant, via une centaine d’œuvres dévoilées (peintures et dessins, mais aussi photographies et documents), un artiste encore trop méconnu jusqu’à présent, le peintre pré-impressionniste Théodore Rousseau (Paris, 1812- Barbizon, 1867), artiste bohème, rebelle et moderne, figure maîtresse, en tant que peintre paysagiste – et graveur - français , de l’école de Barbizon (petite localité en lisière de la forêt de Fontainebleau), dont il est le cofondateur.

« J’entendais aussi la voix des arbres (in Souvenirs sur Th. Rousseau, 1872, par son ami Alfred Sensier, son premier biographe, à la fois critique et marchand), les surprises de leurs mouvements, leurs variétés de formes et jusqu’à leur singularité d’attraction vers la lumière m’avaient tout d’un coup révélé le langage des forêts. Tout ce monde de flore vivait en moi, dont je devinais les signes, dont je découvrais les passions ; je voulais converser avec eux et pouvoir me dire, par cet autre langage de la peinture, que j’avais mis le doigt sur le secret de leur grandeur. » Jusqu’au 7 juillet prochain, le Petit Palais nous offre, avec « La Voix de la forêt », un grand bol d’air en exposant, via une centaine d’œuvres dévoilées (peintures et dessins, mais aussi photographies et documents), un artiste encore trop méconnu jusqu’à présent, le peintre pré-impressionniste Théodore Rousseau (Paris, 1812- Barbizon, 1867), artiste bohème, rebelle et moderne, figure maîtresse, en tant que peintre paysagiste – et graveur - français , de l’école de Barbizon (petite localité en lisière de la forêt de Fontainebleau), dont il est le cofondateur.

- « Étude de troncs d’arbres », 1833, huile sur toile, Théodore Rousseau (1812-1867), musée des Beaux-Arts, Strasbourg

Au plus près du motif

- « Étude de branche d’arbre avec une feuille », huile sur bois, vers 1829, Théodore Rousseau, Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen

Précurseur indéniable des impressionnistes (le réaliste impressionnant Courbet lui rend visite, le jeune « pleinairiste » Monet se rendra avec lui sur le motif, Van Gogh sera séduit par son coup de crayon, s’en inspirant largement) et véritable écologiste avant l’heure, Théodore Rousseau porta très tôt un regard d’artiste engagé sur une forêt qui lui était si chère en soulignant la fragilité de cet écosystème complexe : il annonce assurément, en prolongeant la geste de Camille Corot et « en partenariat » avec Charles-François Daubigny, Honoré Daumier et Jean-François Millet, le chantre par excellence des paysages labourés souvent à l’heure de l’angélus, un profond renouveau de la peinture de paysage, n’hésitant pas courageusement à se montrer hostile à l’académisme de son temps.

- « L’Arbre penché au carrefour de l’Épine », 1852, huile sur toile, Théodore Rousseau (1812-1867), La Haye, De Mesdag Collectie

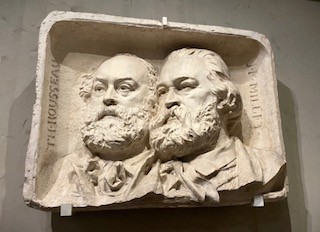

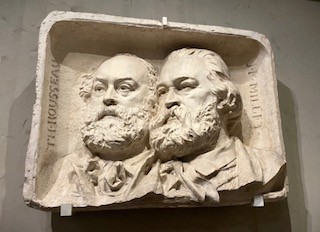

- « Millet et Rousseau », plâtre sur traverse en bois, 1884, Henri Chapu (1833-1891), Le Mée-sur-Seine, musée Henri-Chapu : ce double portrait sculpté de Théodore Rousseau et Jean-François Millet est le modèle en plâtre du monument érigé à la mémoire des deux peintres en forêt de Fontainebleau (77), grâce à une souscription publique organisée par les artistes de Barbizon

Celui qui disait entendre la voix des arbres attire, contre toute attente (il n’est pas une grosse vedette !), les foules en ce moment, au Petit Palais, non seulement de par son métier de peintre paysagiste virtuose imprégné de romantisme (ses arbres noueux apparaissent comme l’expression des tourments de son âme, on le qualifiait volontiers d’ermite), posant son chevalet au beau milieu de la nature pour tenter d’insuffler comme par magie la vie à ses productions plastiques réalistes, mais également grâce à sa pratique « verte » bien avant le réchauffement climatique effrayant de notre temps présent, pour sauvegarder et célébrer, à l’ère de la mutation du rapport de l’homme à la nature, dans un XIXe siècle marqué par les découvertes scientifiques, la révolution industrielle ainsi que l’exode rural, les mille et une beautés et variations, de l’aube au crépuscule, de dame Nature.

On a curieusement ici l’impression, en étant comme au plus près des arbres, vivants piliers admirables, de visiter un ami lointain, mi-ours, mi-barde, grandement amoureux de ces « créatures des bois » utilisant un langage spécifique que les chercheurs commencent tout juste à déchiffrer (cf. un documentaire allemand formidable de 2019 consacré à ce sujet, Le Murmure de la forêt. Quand les arbres parlent, par Petra Höfer et Freddie Röckenhaus), s’adaptant depuis des millénaires, en s’interconnectant, aux situations de crise. Sous la canopée ombragée bienfaitrice, cette manifestation monographique nous amène ainsi, avec plaisir, en célébrant comme il se doit l’un des tout premiers artistes de la cause écologique, à nous interroger finement sur la construction et l’intensité de nos liens avec le paysage et la nature.

- Le bas-relief d’Henri Chapu, « Millet et Rousseau » (1884), fondu en bronze, est scellé dans un rocher situé en lisière de la forêt, précise le cartel accompagnant cette photographie (©Servane Dargnies-de Vitry), non loin de la route principale sortant de Barbizon. Inauguré le 19 avril 1884, le monument y est toujours visible actuellement. Ces deux peintres, Millet et Rousseau, reposent au cimetière de Chailly-en-Bière (77, Seine-et-Marne), à quelques kilomètres de Barbizon

- « Sortie de forêt à Fontainebleau, soleil couchant », 1848-1850, huile sur toile, Théodore Rousseau (1812-1867), Paris, musée du Louvre, département des Peintures

Au fil d’une exposition chrono-thématique suivant la trajectoire de cet artiste singulier, le circuit proposé est constitué de six sections (Révolutionner la peinture de paysage ; « le grand refusé », Rousseau l’indiscipliné ; Barbizon, le village des artistes ; Fontainebleau, une forêt refuge ; La voix des arbres ; Rousseau écologiste ?), on découvre des œuvres puissantes, brouillant allégrement les pistes entre peinture et dessin, entre esquisse et œuvre achevée - « Et quand ce ne seraient que des ébauches ! qu’importe, si ces ébauches en disent plus que les tableaux finis ! Et d’abord, qu’est-ce, grands dieux, qu’un tableau fini ? », s’enflamme François Sabatier-Ungher, dans « Salon de 1851. Troisième article. Paysage » -, ces pièces uniques réunies ici provenant tant de grands musées français, comme le Louvre et Orsay, que d’institutions européennes tels le Victoria and Albert Museum de Londres, la Collection Mesdag de La Haye et la Kunsthalle de Hambourg, plus quelques collections privées.

- « L’Allée des châtaigniers », 1837-1841, refusé au Salon de 1841, huile sur toile, Théodore Rousseau (1812-1867), Paris, musée du Louvre, département des Peintures

- Jean Marais est « Le Capitan », au côté de Bourvil, dans le film du même nom (1960) d’André Hunebelle, tourné dans la forêt de Fontainebleau, image extraite d’un documentaire (archive télé de l’INA, « JT nuit » du 22 mai 1960, 24 secondes) présenté dans l’épilogue prospectif de l’expo Théodore Rousseau au Petit Palais, Paris

Et c’est véritablement un régal de voir combien Théodore Rousseau, mû par un amour inconditionnel du vivant, arrive à rendre, avec son pinceau inspiré, la grande variété de modèles naturels : vieux arbres, feuillages touffus, simples branches de bois mort, racines, sous-bois, marais, clairières, etc. On est complètement immergé avec lui dans la nature, comme en plein air, au plus près du motif. En fin de parcours, alors qu’auparavant des échantillons ont permis aux citadins endurcis que nous sommes (!) de voir et surtout de toucher certaines textures particulières (du tronc des hêtres poussant en futaie aux chênes, emblèmes séculaires de la forêt, en passant par les pins sylvestres, plantés massivement à partir de 1830 pour produire du bois de chauffage et de construction - d’ailleurs le « puriste » Rousseau les considérait comme des intrus dénaturant la forêt), une frise chronologique, très intéressante, retrace l’histoire de la forêt de Fontainebleau ainsi que sa préservation, du début du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, rappelant fort judicieusement l’apport décisif de Théodore Rousseau, par le filtre de l’art, dans l’émergence d’une conscience écologique.

Pour la petite, et grande histoire, on y découvre un Jean Marais (1913-1998) en noir et blanc bondissant, en Capitan, car ce film de cape et d’épée franco-italien (1960, signé André Hunebelle), au titre éponyme, virevoltant et suranné à souhait, fut tourné, avec également la présence de Bourvil à l’écran, pour certaines séquences, dans la forêt de Fontainebleau, et l’on y apprend également qu’en 2023, cette forêt, célébrissime à travers le monde (en étant notamment portée par l’école de Barbizon qui compte, aux côtés de Rousseau, des peintres et photographes des plus estimables comme Narcisse Diaz de la Peña, Jean-François Millet, Constant Troyon, Charles Bodmer, Eugène Cuvelier et autres Gustave Le Gray, présents d’ailleurs logiquement dans le parcours proposé), a accueilli plus de 15 millions de promeneurs, c’est-à-dire cent fois plus qu’en 1866.

- « Une avenue, forêt de l’Isle-Adam », 1849, huile sur toile, Théodore Rousseau (1812-1867), musée d’Orsay, Paris

- Théodore Rousseau par Nadar, vers 1855

Né le 15 avril 1812 à Paris, le petit Théodore fait son apprentissage dans l’atelier du maître du « paysage historique » Jean-Charles-Joseph Rémond. Mais, en 1829, alors qu’il est prêt à concourir pour le prix de Rome, Rousseau, c’est son premier coup d’éclat !, se rebiffe, refusant pour toujours la voie académique, préférant, et de loin, peindre (dans) la nature, plutôt que d’exécuter, en bon suiveur, d’énièmes scènes mythologiques ou bibliques. Regardant beaucoup les Anglais « naturalistes » que sont Constable et Turner, il ne fait pas le Grand Tour en Italie comme la tradition l’y invitait fortement, à l’instar de Poussin, de David, de Flandrin, d’Ingres et de tant d’autres, il part, a contrario, en Auvergne ; ce voyage solitaire est tout bonnement le début d’un périple qui le conduit, alors qu’il trouve résolument son inspiration sur le vif en multipliant les études à l’huile, les dessins et les aquarelles, à sillonner, du matin au soir, la Normandie, la Vendée, le Berry, les Alpes, les Landes, les Pyrénées et le Jura.

- « Arbre dans la forêt de Fontainebleau », 1840-1849, huile sur papier marouflé sur toile, Théodore Rousseau (1812-1867), Londres, Victoria and Albert Museum

Au plus près du moindre frémissement des feuilles, Théodore Rousseau observe, solitairement, durant de longues heures, tout ce qui s’offre à son regard, exécutant inlassablement des esquisses sur le motif avant de réaliser ses œuvres définitives dans son atelier, son intention première, c’est un obsessionnel ! (son tour de force étant d’éviter, bien que furieusement monomaniaque, répétition et monotonie), étant de restituer au mieux, sur sa toile ou sa feuille, l’harmonie qu’il éprouve dans la nature, tout à l’étude des arbres et des sous-bois, de l’air et de la lumière.

- « Le Chêne de la Reine-Blanche », 1840-1845, fusain et rehauts de craie blanche sur toile préparée gris-brun, Théodore Rousseau (1840-1845), Paris, Fondation Custodia, collection Frits Lugt

Au sein de ses œuvres organiques et oniriques, ce rebelle au système académique corseté s’avère même des plus aventureux, presque expérimental, n’hésitant pas à mélanger l’aquarelle, la gouache et le pastel, comme dans un très vigoureux paysage d’Auvergne (de 1830, œuvre de jeunesse, musée du Louvre), et il réalise ses ébauches au fusain avant de peindre, presque, en « sagouin », par-dessus.

D’ailleurs, les deux commissaires de cette expo, Servane Dargnies-de Vitry, conservatrice Peintures au musée d’Orsay, et Annick Lemoine, directrice du Petit Palais, ne manquent pas de voir à raison comme du Baselitz à l’œuvre chez Théodore Rousseau, toujours en quête d’authenticité, tout particulièrement lorsqu’il gratte rageusement une surface pour rendre une rugueuse écorce, celle-ci tendant alors quasiment vers l’abstraction. Ainsi, de concert, elles louent la grande modernité, tant picturale qu’écologique, dont fait indiscutablement preuve ce maître de l’école de Barbizon (citées par Éric Biétry-Rivierre, in Le Figaro #24743, 12 mars 2024, p. 33, article Au petit Palais, Théodore Rousseau sort du bois) : « Représenter un chêne, un bosquet, une frondaison quasiment seuls, avec à peine quelques vaches ou paysans pour donner l’échelle, peut paraître immédiatement compréhensible. Mais derrière se devine le panthéisme romantique, l’égalité des hommes dans leur environnement naturel, leur fusion même dans ce milieu. (…) Rousseau fut largement visionnaire, un écologiste avant l’heure. La forêt aura été son cadre avec son atelier dans le village de Barbizon, mais aussi son combat. »

S’opposer aux diktats de l’académisme

- « Le Mont-Blanc, vu de la Faucille. Effet de tempête », commencé en 1834, huile sur toile, Théodore Rousseau (1812-1867), Copenhague, Ny Carlsberg Glyptotek

À l’époque, comme on le sait, la peinture de paysage est dépréciée. Suivant l’idée de la hiérarchie des genres, depuis au moins le XVIIe siècle la doctrine académique place l’histoire des hommes devant la représentation de la nature, aussi la peinture de paysage est dévalorisée au profit de la peinture d’histoire. Et, au sein même de la peinture de paysage, l’académie valorise le paysage historique par rapport aux paysages vides d’hommes ; ce que crée souvent Théodore Rousseau, par exemple, dans sa superbe composition Le Mont-Blanc, vu de la Faucille. Effet de tempête, huile sur toile commencée en 1834, désireux de traduire sur le support l’immensité qui l’environne, aux confins du sublime, le peintre représente un panorama au bord de l’abîme dépourvu de toute présence humaine, mettant ainsi au premier plan le sentiment de l’artiste face au déchaînement des éléments naturels.

- « Le Printemps », huile sur toile, 1868-1873, Jean-François Millet (1814-1875), musée d’Orsay, Paris

Il faudra attendre la nouvelle école de paysage, dans le sillage de précurseurs comme le peintre français Georges Michel (1763-1843), pour prendre le contrepied des règles académiques asphyxiantes : Théodore Rousseau, cherchant à défier les hiérarchies jusque-là de mise dans le genre du paysage, poursuit ce sillon d’une révolution en marche, tropisme qui, en cours de route ou plutôt de chemin de traverse, lui joue forcément des tours, eh oui l’indiscipliné qu’il est passe alors, ni plus ni moins, pour un fieffé têtu, en plein délire, faisant bientôt même office, avec son pas de côté carrément à l’Ouest, de martyr de la peinture (ce qui au passage sera bon pour son image et donc ses ventes ! « Il vend cher sans avoir jamais exposé, écrit le critique Champfleury ; peut-être aurait-il moins de succès s’il était reçu au Salon »).

Systématiquement refusées au Salon officiel (qui est alors le principal lieu d’exposition et de publicité pour les artistes), ses œuvres, à partir de 1836, y sont automatiquement fortement critiquées négativement - même son Allée des Châtaigniers, qui devait être acquise par l’État, est sévèrement boudée par le jury. On lui reproche vertement ses œuvres hybrides, au parfum d’inachevé ; « finir » ses compositions a été le grand tourment de sa vie. Ceux qui le soutiennent, artistes comme critiques, utilisent, pour le soutenir, les mots suivants : « les injustices commises par le jury académique », « ostracisme », « cabale », « persécutions », son non finito s’attire même les foudres d’Etienne-Jean Delécluze, élève de David et farouche défenseur d’Ingres, qui qualifie ses toiles esquissées de « tartouillades », « pochades » et autres « peintures indigestes ».

Il devient irrésistiblement « le grand refusé », cela contribuant grandement, au passage, à forger son mythe et, avec le recul, à nos yeux de contemporains, à nous le rendre des plus sympathiques : cet « homme des bois », loin du vacarme des trompettes de la renommée, se tient fièrement en dehors du circuit officiel. Eh oui, ses tableaux furent sans arrêt recalés, par le jury mal embouché, aux Salons de 1836, 1838, 1839, 1840 et 1841, malgré des débuts pourtant prometteurs, via une présence remarquée aux Salons du début de la monarchie de juillet et l’acquisition, par le duc d’Orléans, de l’une de ses toiles en 1834. Ainsi, dans son texte éclairant « "Le grand refusé". Mythe et réalité de la réception de Théodore Rousseau » (in catalogue, p. 56), Servane Dargnies-de Vitry s’interroge, écrivant ceci : « Quelles ont été les raisons d’un rejet aussi systématique et d’une polémique aussi violente autour d’un peintre de paysage dévoué à son art, dont le seul crime semble avoir été d’arpenter la campagne et la forêt pour la restituer sur la toile de ses émotions devant la nature ? »

- L’amour vache : « Vaches buvant à une mare » (« Cows Drinking at a Pond »), Constant Troyon (1810-1865), 1853, huile sur bois, musée d’Orsay, Paris, toile exposée dans le cadre de l’expo temporaire « Théodore Rousseau. La voix de la forêt », jusqu’au 7 juillet 2024, Petit Palais, Paris

« Nous connaissons peu de paysages si grandement composés d’après nature et d’un effet plus neuf et plus profond. Vu à sa distance, c’est une belle œuvre de couleur. Deux fois on l’a refusé. On aura trouvé cela trop fort. Ces puissantes machines, ces jeunes et heureuses témérités de l’art effraient toujours MM. Du jury. », dixit Prosper Haussard, in « Salon de 1839 ». Heureusement, toutefois, certains s’écartent ouvertement de cet ostracisme éhonté pratiqué à l’égard de Théodore Rousseau, tel cet Haussard. On pourrait également citer Théophile Thoré-Burger (le redécouvreur, soit dit en passant, de Vermeer), in « Salon de 1847 » : « Vers 1830, on vit tout à coup des bandes d’aventuriers qui s’emparèrent de la nature et de la poésie, et renversèrent l’ancienne royauté. Decamps, Cabat, Roqueplan, Paul Huet, Marilhat, Jules Dupré, Rousseau, furent les chefs de cette révolution » ou bien Eugène Pelletan, chroniquant le « Salon de 1845 », et déclarant dans ses notes sur le paysage en peinture, « Le paysage est la peinture de notre siècle. Ce sera la gloire, l’originalité d’une époque qui n’a pas de croyances communes, pas de religion, pas de mythologie, pas même de philosophie. La science nous a rendu la nature […]. Nous connaissons, nous sentons l’unité de vie qui fait des frères de tous les végétaux et de tous les animaux. »

Puis, bien sûr, soutenant l’écorché Rousseau, il y a le clairvoyant poète, et critique, Baudelaire (« C’est un naturaliste entraîné sans cesse vers un idéal », écrit-il à son sujet), sans oublier Charles Blanc, Théophile Gautier et, last but not least, Paul Mantz, ne manquant pas de souligner, tous ensemble mais séparément, leur intérêt pour son œuvre à part, comme ce dernier : « [Rousseau] est le premier paysagiste d’Europe, et du même coup le paysage, qui était autrefois réputé pour un genre secondaire, est placé au même rang que la peinture d’histoire. » Quelle belle revanche.

« Un arbre est un édifice ; une forêt est une cité », dixit Victor Hugo

- Détail d’« Arbre dans la forêt de Fontainebleau » (« Tree in the Forest of Fontainebleau »), 1840-1849, huile sur papier marouflé sur toile, Théodore Rousseau (1812-1867), Londres, Victoria and Albert Museum

Avant de mourir en 1867 à seulement 55 ans (devenu hémiplégique après une hémorragie cérébrale, il disparaît le 22 décembre), Théodore Rousseau fait entendre sa voix pour défendre, en quasi-zadiste écolo en avance sur son temps (que gloire lui soit rendue !), les vénérables arbres, véritables poumons pour notre fragile planète bleue.

Sa marque de fabrique en peinture ? Théodore traite les arbres comme des individus à part entière dont il brosse le portrait, leur donnant même un nom, cherchant à rendre minutieusement tant leur structure organique que l’entrecroisement de leurs branches, quitte à tracer comme un cœur, subrepticement caché, dans son superbe portrait d’Arbre dans la forêt de Fontainebleau, périodisation 1840-1849, huile sur papier marouflé sur toile provenant du Victoria & Albert Museum de Londres : dans cette toile majeure d’une présence souveraine (le cartel ne mentionne pas ce détail-clé, aidant pourtant à pénétrer, plus qu'aucun mot superfétatoire, la matrice « arboriphile » de ce cher « dendrophile » qu’est le naturaliste Théodore Rousseau, peintre-philosophe on ne peut plus panthéiste), il y a assurément, comme s'inscrivant dans la mouvance d’un Thoreau (1817-1862) ou d’un Terrence Malick (né en 1943), un cœur… humain lové parmi les branches, qui bat. Comme si, par le médium peinture, Rousseau tenait, en fusionnant artères et branchages, à témoigner de son amour absolu pour les arbres qu’il appréhendera toute son existence, non en tant qu’espèces, mais bel et bien comme des êtres vivants, personnalisés et individués, dont il faut dévoiler « tout le système de vie ».

À n’en pas douter, les portraits d’arbres constituent la signature de Rousseau : il les dessine pour mieux les cerner, il les écoute, entend leur voix et comprend leur langage si secret, si serein, si puissant. Pas impossible ici, d’ailleurs, de penser à cette plainte de damnés dans la Divine Comédie, que rappelait très justement Maurice Ulrich dans son papier pertinent sur l’expo Rousseau au Petit Palais paru dans L’Humanité n°23914 (En lisière de Fontainebleau, l’appel de la forêt, p. 20) : « Nous étions des hommes et nous voici des arbres. »

- « Le Massacre des Innocents » ou « Abattage d’arbres dans l’île de Croissy », 1847, huile sur toile, Théodore Rousseau, La Haye, De Mesdag Collectie

Et, dans les faits, le visionnaire Théodore Rousseau, pionnier de l’écologie politique, va se battre pour sauvegarder les arbres… de vie : « Monseigneur, écrit-il avec Alfred Sensier dans une lettre adressée au comte – puis duc - de Morny, ministre de l’Intérieur (1851-1852) et par ailleurs demi-frère du futur Napoléon III, permettez-moi de venir au nom de l’art vous demander justice contre des faits qui, depuis 30 ans, attristent profondément les artistes. Je veux parler des dévastations qui se commettent par l’administration elle-même dans la forêt de Fontainebleau. Cette forêt, la plus antique de France, est aussi la plus remarquable par ses sites et son caractère tout particulier de grandeur et de beauté. » Puis, l’auteur des Misérables lui emboîte le pas : « Il faut absolument sauver la forêt de Fontainebleau […], in lettre de Victor Hugo à M. Rioffrey, secrétaire général du Comité de protection artistique de la forêt de Fontainebleau, datant de décembre 1872. Dans une telle création de la nature le bûcheron est un vandale. Un arbre est un édifice ; une forêt est une cité, et entre toutes les forêts, la forêt de Fontainebleau est un monument. Ce que les siècles ont construit, les hommes ne doivent pas le détruire. »

- Au seuil de l’abstraction ? Détail du « Massacre des Innocents » ou « Abattage d’arbres dans l’île de Croissy », 1847, huile sur toile, Théodore Rousseau, La Haye, De Mesdag Collectie, on y voit un bûcheron nouant une corde sur le tronc d’un chêne avant de l’abattre

En 1852, Théodore Rousseau, tel un précurseur de la protection de l’environnement, lance une pétition pour demander la préservation de la forêt de Fontainebleau. En 1861, un décret impérial officialise la « réserve artistique », dix ans avant la création des premiers parcs américains, tel celui de Yellowstone. C’est gagné, donc ! Bravo à lui.

Et, histoire d’enfoncer le clou, sa magnifique peinture ébauchée, qui ponctue sa rétrospective immersive prenante au Petit Palais, qu’est son tableau-manifeste Le Massacre des Innocents (1847, huile sur toile évoquant, de par son appellation, le récit biblique du meurtre de tous les enfants de moins de deux ans dans la région de Bethléem, sur l’ordre du roi Hérode), vient in fine, dénoncer à travers l’art comme arme symbolique pour combattre injustices et absurdités, les coupes massives d’arbres dans la forêt, des chênes druidiques y étant remplacés par des pins, jugés plus utiles. On y voit, comme tapis parmi les branches et herbes folles, des bûcherons, en hauteur ou près du sol, en train de nouer une corde sur le tronc du chêne principal ou bien tirant sur une corde pour abattre un chêne plus éloigné. En comparant, par le recours à une métaphore sylvestre, les chênes à des innocents tués, le peintre forestier Rousseau, tel un lanceur d’alerte passant par le choc de l’image édifiante, a pour visée, des plus louables, d’éveiller les consciences contre la destruction des environnements champêtres induite par l’industrialisation massive. Saccagée par les bûcherons, les randonneurs, les touristes, le chemin de fer et les besoins de l’industrie, ô combien carnassière et capitalistique, la nature, reprenant ici à juste titre ses droits et sa toute-puissance revigorante, trouve en Théodore Rousseau un ardent défenseur.

- Comme entre Caspar David Friedrich (1774-1840) et le peintre contemporain Ronan Barrot (né en 1973 à Carpentras, Vaucluse) : détail « L’Arbre penché au carrefour de l’Épine », 1852, huile sur toile, Théodore Rousseau, La Haye, De Mesdag Collectie

- « L’Arbre et L’Oiseau », dessin V.D., juin 2024, en souvenir de l’expo Théodore Rousseau (Jardin des Félibres, parc du Domaine de Sceaux, 92), feuille, 32 x 24 cm, crayon, feutre et pastel

Ainsi, en se faisant le porte-voix intemporel de la providentielle forêt, et de ses amis les arbres, le « sauveur » Théodore Rousseau nous apparaît aucunement daté ou poussiéreux mais, a contrario, comme un peintre éclaireur, des plus nécessaires, d’ici et maintenant parce que célébrant, en pionnier de la lutte « verte », le vivant, sous tous ses angles et sous toutes ses formes.

Et, en sortant de cette expo-somme roborative, sentant bon l’humus, la mousse, la tourbe, le lichen, l’écorce coriace, telle une peau ridée d’éléphant, les glands, les faînes, les futaies et les champignons (on pense à la peintre animalière Rosa Bonheur (moins les mammifères, on ne compte que quelques vaches de-ci, de-là), on n’a qu’une envie : aller fissa revoir comme au premier jour, en se mettant direct au vert !, loin de l’agitation du monde et des turbulences humaines, nos frères et parents les arbres, pour les saluer ad libitum, leur chantonner pourquoi pas du Brassens (Auprès de mon arbre) ou bien les représenter, avec humilité et reconnaissance, afin de les aimer davantage encore. Merci donc, à Théodore Rousseau, peintre-troubadour, pour cette salutaire promenade écologique dans les bois, sous le soleil de la vraie peinture.

Exposition « Théodore Rousseau (1812-1867). La voix de la forêt », commissariat scientifique : Servane Dargnies-de Vitry, conservatrice Peintures au musée d’Orsay, commissariat général : Annick Lemoine, directrice du Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, jusqu’au 7 juillet 2024, Petit Palais, Paris, ©Photos in situ V. D., 10h-18h (sf lun.), 10h-20h (ven., sam.), Petit Palais, av. Winston-Churchill, Paris 8e. Tél. : 01 53 43 40 00 (10-12€. Gratuit : -18 ans). Catalogue de l’exposition Théodore Rousseau. La voix de la forêt, sous la direction de Servane Dargnies-de-Vitry, commissaire scientifique de l’exposition, 22 x 28 cm, broché 208, pages, 139 illustrations, 35€.

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON